Provider e deployer devono garantire un “livello sufficiente” di AI literacy tra il proprio personale…

In ricordo del Prof. Guido Alpa: Maestro del diritto civile italiano. Intervista al Prof. Paolo Gaggero

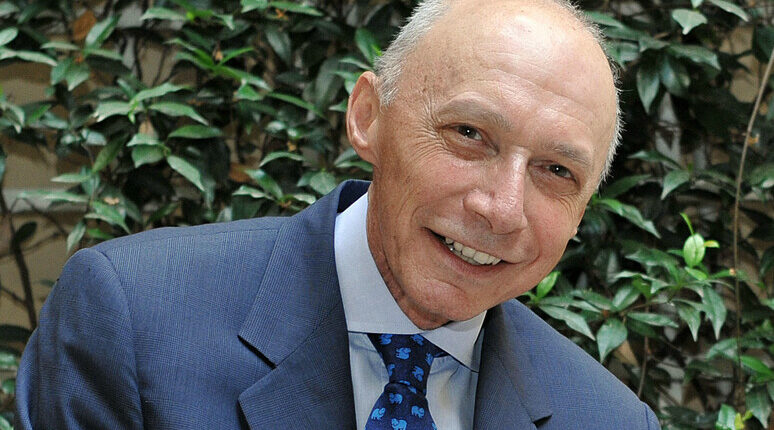

Paolo Gaggero è professore ordinario di Diritto dell’economia del Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. È anche abilitato all’insegnamento in qualità di professore di prima fascia del Diritto privato.

È dottore di ricerca in diritto dei mercati finanziari.

È stato professore associato di diritto privato della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; successivamente, del Dipartimento dei sistemi giuridici della Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; e, poi, del Dipartimento di giurisprudenza del medesimo Ateneo.

Il Prof. Paolo Gaggero

Professor Gaggero, potrebbe condividere con noi il Suo ricordo del Prof. Guido Alpa?

Ometterò la ricostruzione della carriera accademica e della produzione scientifica del prof. Guido Alpa, nonché dei ruoli istituzionali da lui assunti nel corso del tempo. Sono assai noti e agevolmente reperibili.

Mi confinerò entro l’area del rapporto personale da cui può più facilmente emergere qualche aspetto della figura del Maestro meno scoperto rispetto alle ragioni dell’inconsueta, nota e riconosciuta sua levatura di accademico eccezionalmente fecondo e di assai valente patrocinatore. Per quanto, va detto, un ritratto inevitabilmente rifletta altresì percezioni soggettive.

Conobbi il prof. Guido Alpa nel novembre del 1984, in occasione della sua prima lezione dell’insegnamento di istituzioni di diritto privato di cui allora era titolare nel corso di laurea in giurisprudenza nell’Università di Genova. Ero una matricola che, insieme ad altre, rimase in breve tempo colpita dalla propensione del Professore all’accoglienza dell’interlocutore, in special modo dalla sua disponibilità a intrattenersi con gli studenti che non era affatto diffusa a quel tempo e in quel luogo tra i docenti della facoltà; e dalle sue lezioni. Ero ignaro “del diritto”: tuttavia, il discorso del Professore s’intendeva, lasciandoci soddisfatti e illudendoci di avere i numeri, mentre quello bravo era lui. A confezionare una didattica densa, ma piana, aggiornata e coinvolgente, conservandole costantemente questi caratteri in seguito, pur mutandone efficacemente i registri a seconda delle occorrenze, ossia degli uditori.

Il Professore era – ed è rimasto – una persona elegante senza alcuna ostentazione: nell’abbigliamento, nei modi, nell’eloquio. Le lezioni si dipanavano senza indecisioni, svolgendosi lungo un ineccepibile filo logico: le uniche interruzioni erano per dar voce ai discenti e rade boccate di dunhill 965. Frutto di innata abilità indubbiamente, ma anche di passione e affezione per l’insegnamento: per ciò che più tardi scoprirò che considerava una missione, per il cui assolvimento si preparava – e ha continuato a prepararsi – assiduamente con scrupolo. Una missione in cui allora era assecondato dai suoi “assistenti”, alcuni dei quali diverranno ordinari. A loro il compito di aiutarlo a tenere utilissimi seminari per far subito constatare agli studenti che avessero voluto approfittare dell’opportunità che il diritto non è pura astrazione, bensì occupa una dimensione assai concreta: per avvicinarli alle sentenze, praticando il metodo casistico che la scuola genovese aveva fatto proprio.

Il luogo di quelle lezioni era l’aula magna. Uno spazio austero per via delle sei statue bronzee del Giambologna rappresentative di sei virtù collocate sotto un impianto decorativo inteso a celebrare gli ideali gesuitici e, segnatamente, all’esaltazione della sapienza a cui il programma iconografico aveva dedicato una delle allegorie e uno dei simboli che corredano la statua di Salomone, poi integrate da una tela di Paolo De Matteis raffigurante la divina sapienza attorniata dalle arti liberali. La severità del contesto concorreva, per contrasto, a far emergere con nitore la paziente posatezza del Maestro che finiva per assumere i connotati dell’immedesimazione, che ne informava il tono e lo stile nella comunicazione con cui si rendeva accessibile.

Un altro tratto, quell’affabile accessibilità che non era mera gentilezza, che ho sempre constatato in lui e che più in là nel tempo compresi meglio, imparando a non confonderla con approvazione o apprezzamento e a cogliervi l’espressione di una più cospicua qualità. Alludo non tanto all’innato garbo, ma soprattutto alla semplicità per cui aveva una naturale predisposizione: così nei discorsi, scritti o parlati, non solo sul diritto e pure se destinati a occorrenze assai formali, come nei rapporti con le molte persone che incontrava, indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di affermati colleghi accademici o del mondo forense, giovani dell’uno o dell’altro ambiente all’inizio della carriera, estranei all’uno e all’altro noti o non noti che fossero.

Partii per prestare il servizio militare obbligatorio e rincontrai il Professore dopo la laurea. Ero stato ammesso a frequentare l’istituto di diritto privato ma, pur avendo interesse per la ricerca, non potevo rinunciare alla pratica forense. Rividi il Professore in occasione di una sua lezione ai dottorandi genovesi e pisani: era perennemente accerchiato; ma una fetta di torta con cui il goloso si era rintanato in un angolo dell’istituto mi offrì l’opportunità. Due giorni dopo, era il 17 febbraio 1992, mi accolse nel suo studio: mi confidò di aver apprezzato l’iniziativa, di detestare le raccomandazioni e di aver potuto contare solo sulle proprie forze. Era con orgoglio che gli accadeva di rievocare le proprie origini: specialmente che il nonno paterno era emigrato in Argentina per cercare fortuna lasciando in patria la moglie e i quattro figli; e che tre di loro divennero partigiani.

Da allora iniziò una relazione che è durata fino allo spirare del Maestro. Una relazione pressocché quotidiana e particolarmente stretta negli anni iniziali e nel corso dell’ultimo lustro, dopo che fui chiamato alla Sapienza. Anni nei quali vi è stata un’assidua, materiale condivisione di spazi di vita non solo accademica e professionale, con una parentesi in cui la lontananza fisica l’aveva resa un poco più rarefatta: per via dei suoi molteplici impegni innanzi tutto romani nel corso della sua lunga presidenza del Consiglio nazionale forense e, per parte mia, di quelli inerenti all’insegnamento a Milano.

Il Professore era instancabile. Me ne resi immediatamente conto. Erano – e sono rimasti – rari i giorni che non dedicasse, almeno in buona parte, all’accademia e alla professione collocate in quest’ordine nella sua personale gerarchia. Domeniche e feste comandate incluse, che erano i momenti che in studio era più facile dedicare interamente alla ricerca, alle iniziative editoriali, all’università e poi, più avanti, a comuni riflessioni su questioni giuridiche indipendentemente da chi le ponesse. Conveniva dunque esserci, anche perché il Maestro non imponeva nulla: piuttosto offriva opportunità, che lasciava liberi di cogliere o meno.

Il primo periodo fu il più impegnativo, ma fu pure fortunato, per quell’iniziale fiducia, scevra da pregiudizi, che il Professore era propenso a dare. Pur essendo io alle prime armi, mi coinvolse prestissimo: in attività che mi sembravano più grandi di me. Nulla che si risolvesse nell’odierno learning by doing, lontano del resto dalle fatiche dell’esteso preventivo studio che già apparteneva alla storia del Maestro. Una tecnica però inerente alla formazione, capace di far acquisire autonomamente una spassionata consapevolezza delle proprie lacune, quindi contezza dell’urgenza di colmarle per raggiungere una preparazione sufficiente. E, così, capace di stimolare allo studio senz’altra scorciatoia.

Di ciò ebbi tra l’altro conferma il giorno in cui, dopo che mi ero doluto della mia impreparazione, entrò nella stanza che mi aveva destinato con una scatola piena di centinaia di schede da lui manoscritte. Ciascuna ricapitolava un libro che aveva letto e studiato. Me la lasciò affinché attingessi, se avessi voluto. Ma con l’invito a non rinunciare a una lettura di prima mano delle opere che aveva riassunto perché, aggiunse, allora avrei potuto segnalargli gli errori delle sintesi che ne aveva fatto. All’esempio il Professore aveva unito una frase, accompagnata da un sorriso paterno, con la quale aveva rincuorato e accorciato le distanze. Una delle consuete manifestazioni della sua comprensione del ruolo e nel ruolo, senza la benché minima esibizione di superiorità e distacco che erano atteggiamenti a lui del tutto estranei. Tant’è che esercitava innanzi tutto su se stesso l’ironia che lo contraddistingueva, scolpita dalla frase “mi dispiace” con cui non di rado replicava a chi gli diceva d’aver letto un suo lavoro.

La fiducia che dava, d’altronde, era duplice. Non solo dava la propria all’altro finché non s’avvedesse che l’aveva mal riposta o, peggio, fosse tradita, ma favoriva la maturazione di quella dell’altro in sé stesso.

Professor Gaggero, potrebbe raccontarci della figura del Maestro, il Prof. Guido Alpa, e di come ha influenzato il Suo percorso sia professionale che umano?

Nella formazione il Maestro era una presenza costante, ma discreta e se richiesta. Disponibile a sostenere, assistere, orientare nella ricerca, a esaminarne criticamente gli esiti e al confronto sul suo dipanarsi, insegnava, educava senza imporre rigide istruzioni e, tanto meno, indottrinare preferendo la maieutica. Non solo non pretendeva, ma rifiutava una declinazione del rapporto tra maestro e allievo che implicasse un appiattimento del secondo sulle idee del primo o, peggio, sulle ideologie. Non ebbi nemmeno un elenco di letture sebbene all’inizio gliel’avessi chiesto: mi mise invece a disposizione la sua estesa biblioteca lasciandomi libero di scegliere in autonomia. Una biblioteca che teneva regolarmente aggiornata e che, con il tempo, mi avvidi che esprimeva una grande varietà di punti di vista con cui misurarsi.

Si trattava di riflessi della spiccata curiosità del prof. Guido Alpa, che è uno dei fattori per cui è stato un grande civilista che ha solcato pressocché tutti i campi del diritto privato, non di rado coltivati con ricerche pionieristiche; e per cui non è però stato soltanto questo, bensì pure un apprezzato comparatista, storico e teorico del diritto, rendendosi uno dei giuristi contemporanei di maggior rilievo anche per l’estensione dei suoi profondi studi, che appartengono alla cultura della scienza giuridica in senso lato. Gli hanno giovato un’altrettanto spiccata intelligenza del fatto e del testo, nonché la già accennata semplicità con cui, in particolare, riusciva a tradurre limpidamente il proprio pensiero in parole. Tuttavia era la curiosità, oltre al rigore scientifico che ne qualificava la ricerca, a spingerlo al costante aggiornamento; al tempestivo apprendimento delle novità non solo nostrane; a munirsi di una straordinaria mole di informazioni che governava con un’invidiabile memoria; a individuare e affrontare temi d’indagine nuovi; e per l’appunto all’apertura ai discorsi altrui.

Quell’apertura, in cui il prof. Guido Alpa si esercitava abitualmente con sincero interesse e, nuovamente, senza pregiudizi, riguardava ugualmente l’altrui discorso giuridico e gli altri saperi. L’eccezionale capienza e ricchezza del suo bagaglio culturale, l’ampio spazio che vi trovava l’alta cultura ne avvantaggiavano la creatività e la flessibilità cognitiva; e rendevano usuale che i dialoghi con lui sui più disparati temi divenissero altrettante occasioni di apprendimento o incentivi all’approfondimento e alla riflessione. Ciò faceva di lui una guida capace di promuovere e accompagnare lungo un percorso di crescita ben al di là dei confini delle materie giuridiche; e incentrata sul carattere comunicativo della relazione, mutevole con il contesto e con l’evolvere del rapporto.

Un paio d’anni dopo che mi aveva accolto in studio, il sistema allocutivo, che mai fu dissimmetrico, variò con il passaggio dal lei al tu. Guido conservò il suo originario ruolo, rimase sempre il mio Maestro, ma progressivamente s’aggiunse un legame di amicizia. Dopo il mio matrimonio s’aggiunsero anche pranzi casalinghi nel fine settimana e, specialmente in estate, la condivisione di periodi di vacanza: abitudini, per cui divenne persona di famiglia, che s’intensificarono dopo che cessò dalla presidenza del Consiglio nazionale forense e, poi, dopo la mia chiamata a Roma. Tre dimensioni della relazione personale diverse, ma connesse. Negli ultimi anni mi rallegrava il rapporto che si stava consolidando con mio figlio, che conosceva fin dalla culla, ma che aveva acquistato maggior interesse dopo che aveva iniziato a studiare diritto a Oxford, proseguendo poi a Londra, e di dedicarsi alla ricerca. Un interesse collegato a quello, forte, che Guido Alpa nutriva per il common law, per l’analytical school of jurisprudence, per le attività dell’Institute of European and Comparative Law dell’Università di Oxford, e all’occasione di riprendere più assiduamente le riflessioni sull’esperienza inglese dopo qualche tempo dalla Brexit e di fare quello che più gli piaceva: studiare e insegnare ai giovani.

Era orgoglioso dei riconoscimenti tributatigli all’estero: delle lauree honoris causa e delle presentazioni delle proprie opere per iniziativa di università straniere, a cui si sarebbe sommato il conferimento del titolo di dottore h.c. dell’Université Paris II – Panthéon-Assas che, verosimilmente, gli sarà attribuito alla memoria. Ma lo era specialmente per quelli inglesi: per il ruolo in seno all’IECL, per le frequentazioni dell’All Souls College e del Brasenose College, per la nomina a Master of the Bench della Gray’s Inn. Segno di un trasporto, di un’affezione per un sistema coerenti con la concezione del diritto e del ruolo del giurista, nonché con il metodo di Guido Alpa; e consonanti con le inclinazioni del suo Maestro, cioè il prof. Stefano Rodotà. Entrambi non troppo attratti dall’esperienza tedesca e interessati a quella francese soprattutto in ottica ricostruttiva, erano invece attirati dal common law inglese e nordamericano. Non tanto, almeno per quel che ne so di Guido Alpa, per un supposto radicale antiformalismo , suo o quale sicura cifra trasversale alle due esperienze e, specialmente, del common law inglese, bensì per la rilevanza in esse rivestita dall’interpretazione e dal caso.

Il Maestro del Maestro, del resto, era stato colui che aveva appassionato al diritto Guido Alpa, per il quale l’iscrizione alla facoltà di giurisprudenza era stata un ripiego. Accadde durante il terzo anno del corso di laurea, per merito delle lezioni del prof. Stefano Rodotà in tema di proprietà e, specificamente, in occasione della lettura delle lettere in proposito inviate dai soldati a Oliver Cromwell per consigliargli come normare l’istituto. Fu allora che si persuase che oltre le formule giuridiche stanno valori e interessi, che il diritto e, innanzi tutto, il diritto civile concorre alla costruzione della società, potendosi fare strumento di giustizia sociale e di salvaguardia dei diritti fondamentali. Profili divenuti cari a Guido Alpa, che era molto legato, tra le altre onorificenze ricevute, alla commenda dell’Ordine di San Gregorio che gli conferì S.S. Benedetto XVI.

Professor Gaggero, quali sono i tratti distintivi del metodo di insegnamento di Guido Alpa e qual è stato il contributo del Prof Alpa alla costituzionalizzazione ed europeizzazione del diritto privato?

La didattica di Guido Alpa a cui ho accennato, che lasciava subito emergere l’attitudine del diritto a incidere concretamente la realtà economico-sociale e che in ciò ne andava colta la funzione, anziché considerarlo una pura astrazione, si riallacciava a un insegnamento fruito. Ma costituiva altresì il precipitato d’una personale, articolata teoria giusrealistica di Guido Alpa, che non è risultata appiattita sulla dottrina del pur venerato suo Maestro. Il libro sulla solidarietà, tra i più recenti, mi pare che ne sia una dimostrazione. Al di là della curiosità a cui ho fatto cenno, i principali riferimenti culturali di Guido Alpa erano Alf Ross, Julius Stone e Giovanni Tarello, nonché Gino Gorla, grosso modo in quest’ordine. Ross, a cui mi aveva per prima avvicinato Silvana Castignone, è un autore le cui opere per Guido Alpa erano “da tenere sul comodino”.

La concezione del diritto ch’egli aveva, riflessa già dai lavori giovanili, è lontana dall’immagine che lo rappresenta come il portato di un sapere tecnico imperniato sulla logica formale, che ancora si rintraccia in alcuni manuali che costituiscono souvenirs d’antan. Egli, d’altronde, fu protagonista della costituzionalizzazione ed europeizzazione del diritto privato ponendo l’accento, sul piano metodologico, sui principi generali con speciale afflato, nel secondo caso, per la Carta di Nizza o dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto ai trattati. Fu protagonista dapprima del c.d. uso alternativo del diritto, esaltativo della rilevanza dei principî costituzionali; e, successivamente, pure dell’impiego dei principi generali del diritto comunitario, in relazione alla primauté di quest’ultimo e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. In ambedue i casi, si trattava di corredi intesi nel contempo come strumenti e argini della creatività dell’interprete, affinché risultasse positivamente fondata e non divenisse arbitraria per quanto centrale considerasse il caso. Ciò, al di là della menzionata gerarchia che ordinava interessi, spiega anche l’utilità che riconosceva all’esercizio della professione in quanto versante privilegiato da cui attingere spunti per una riflessione scientifica attuale. Per esempio, l’occasione per costruire la categoria del danno biologico gli fu data da una causa genovese relativa a un incidente stradale, nella quale affacciò e si confrontò su un criterio d’individuazione dei pregiudizi risarcibili diverso dal reddito perduto e consistente nella lesione della salute.

Il metodo di Guido Alpa era congeniale a una tale concezione e alla sua indole, a quella spiccata intelligenza del fatto, apertura agli altrui discorsi e flessibilità cognitiva altrettanto accentuate che ho ricordato. “Nel diritto tutto si tiene” era una sua frase ricorrente, a significare che lo intendeva come una sovrastruttura consistente nel risultato di una costruzione sociale: complessa; ingente; edificata su precedenti insediamenti di varia natura e variamente accumulatisi nel corso del tempo; temporanea, contingente, tendente al perenne divenire sotto la spinta di forze provenienti dall’esterno con cui conversa, segnatamente delle mutazioni economico-sociali e dei connessi interessi, di quelli tempo per tempo prevalenti, che implicano la storicità del diritto vigente e vivente, la collocazione della norma giuridica in una dimensione storica definita, che ne negano l’immutabilità. Quella stessa frase era altresì sintesi dell’articolazione del metodo di Guido Alpa, inclusiva della prospettiva esegetica, concettuale, storica, comparatistica, interdisciplinare con riguardo all’analisi giuseconomica, sociologica, antropologica, e così via. Nella visione giusrealistica di Guido Alpa i metodi confluiscono in una koiné, in seno alla quale si può tutt’al più ritenere che il giurista di diritto positivo non possa esimersi dalla coltivazione del metodo ermeneutico.

Infine, il ruolo da lui ritenuto proprio del giurista, che si può riassumere nella vocazione civile che dovrebbe qualificare il giurista secondo una convinzione, assecondata dalla concezione del diritto che aveva e dal metodo che praticava Guido Alpa, che si riallaccia al modello che gli offrì il suo Maestro. Capitava di ritornare, di tanto in tanto, a riflettere sulla vocazione per la legislazione e la giurisprudenza di Friedrich Karl von Savigny e sulla funzione sociale degli istituti del diritto privato di Karl Renner, ma per lo più per registrarne i limiti. In particolare, rispetto a una moderna concezione di quel ruolo conformato alla difesa delle libertà e dei diritti che per Guido Alpa trovava cospicue linee guida ne Il diritto di avere diritti del prof. Rodotà.

La parte che Guido Alpa riferiva al giurista non si esauriva nella collocazione pur implicante, ma sul piano epistemologico e metodologico, del metadiscorso giuridico all’interno delle fonti del diritto. Questo è un portato dell’inclinazione al giusrealismo, sotto la cui lente i confini, il catalogo delle fonti tendono ad ampliarsi, consentendo quella sistemazione che consolida direttamente a livello delle fonti la rilevanza degli atti di interpretazione, quindi della creatività dell’interprete di cui sono frutto, in seno al processo di enunciazione, costruzione, produzione della norma giuridica. Ma oltre a ciò, il ruolo del giurista, sia teorico sia pratico, investe il merito della sua mansione che, nuovamente in prospettiva giusrealistica, è quella dell’ingegnere sociale. Da qui la responsabilità sociale del giurista in relazione alla funzione politica che assume nella società nell’ottica della concretizzazione dei valori costituzionali e così, innanzi tutto, della difesa dei diritti fondamentali: de iure condito, finché basti l’interpretazione, la creatività dell’interprete non tracimi oltre il limite dell’attività interpretativa; e, altrimenti, de iure condendo.

Molti, dunque, sono i lasciti di Guido Alpa a chi gli è sopravvissuto: molti personali e molti pubblici, questi ultimi soprattutto attraverso le sue numerose, celebrate opere colte e profonde che hanno contribuito a fargli acquistare grande fama in vita. Alcune terzine petrarchesche ordinano in volgare i Trionfi, ipotizzando tra l’altro che la fama sconfigga la morte, ma ceda al tempo rappresentato dal Sole. Tuttavia si tratta di un’allegoria della vanitas il cui senso, celato dalle finzioni, non corrisponde a una sicura, immutabile verità. Chiunque le abbia frequentate può coltivare fiduciosamente la speranza che quelle opere, che non scompaiono con l’Autore, assolveranno il compito di vincere l’edacità dell’astro che con il suo corso tende a cancellare il ricordo dell’uomo, la sua statura scientifica e umana, e così il compito di guadagnargli l’ultimo trionfo: il triumphus eternitatis.